2025年もあとわずかとなってきました。

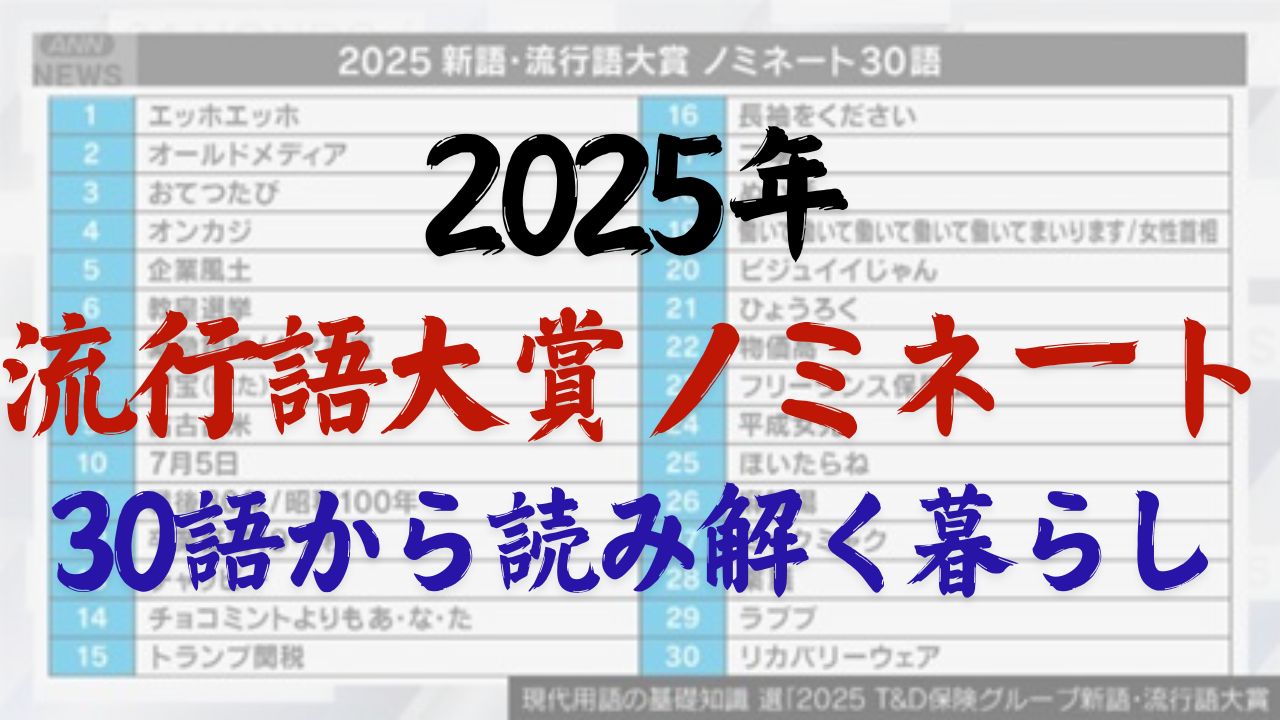

今年の“ことば”を象徴する、流行語大賞候補30語が発表されました。

その中には、SNSで一瞬にして広がった言葉もあれば、政治・社会・経済の変化を映す重い言葉も混ざっています。

今回は、このラインナップを通じて、

・どういう社会背景が“ことば”として表れたのか

・若者文化・SNS・旧メディアとの関係はどうなっているか

・そして、私たちの暮らしにどうつながるか

を読み解いていきましょう。

① “ネット語”・若者語の加速

例えば候補語のひとつ、「エッホエッホ」。

これは、草むらを必死に走るメンフクロウのヒナの写真に「エッホエッホ」という擬音が添えられ、SNSを中心に拡散された言葉です。

若者の間では、「急いで何かをしなければ…」「とりあえず走ってる状態」を軽く笑えるような言い方で表現するために使用されており、感情や状況を“一言で済ませる”言語文化の一端とも言えます。

同じく「ビジュイイじゃん」も、音楽ユニットの歌詞フレーズが若者語として定着した典型です。

こうした言葉が流行する背景には、SNSやショート動画の普及により“言葉の消費スピード”が加速しているという現実があります。

したがって、2025年は「フォーマル/重厚」な言葉だけでなく、「ノリ/テンポ/軽さ」を持った言葉が日常語化した年とも捉えられます。

② 社会・政治・経済を映す“重めの言葉”

一方で、候補語の中には「オールドメディア」や「物価高」「古古古米」など、社会構造や経済の変化を反映する言葉も多く選ばれています。

例えば「オールドメディア」は、新聞・テレビといった従来型メディアの価値が問い直され、「SNS/動画/ネット発信」が情報の主戦場になりつつあるという現状を一言で示しています。

また、「物価高」「古古古米」は、私たちの日常生活=食・住・働き方にも直結するテーマです。

このように、「流行語=おもしろい言葉」だけではなく、「流行語=社会の空気を反映する鏡」という見方が、2025年の候補語からは強く感じられます。

③ 若者語と社会語の“融合”が特徴的

面白いのは、軽い言葉と重い言葉が同時に選出されている点です。

つまり、若者が日常で使う“ノリ言葉”と、政治・経済・社会が生む“構造的言葉”が、今年はほぼ同じ場で扱われているのです。

たとえば、「ぬい活」「ミャクミャク」といったキャラクター・趣味系ワードが、「緊急銃猟/クマ被害」「女性首相」などの社会ワードと並列されている構図があります。

このことから、「トレンド」の幅が広がったこと、そして「言葉=世代/分野を超える共通語化」が進んでいることが読み取れます。

④ なぜ2025年は“スポーツ系”が少ない?

報道によれば、2025年ノミネート語では「スポーツ系」が5年ぶりにゼロという珍しい現象が起きています。

過去にはスポーツ選手・大会名・記録などが流行語候補に上がることが普通でしたが、今年は政治・社会・ネット文化がトレンドの主戦場になっています。

これは、スポーツの話題以上に、生活・働き方・情報環境そのものが変化していることを示すサインと言えるでしょう。

⑤ 今後に向けて読み解く3つの視点

・言葉のスピード化・流動化

SNS/動画の影響で、言葉が生まれ、使われ、消える速度が加速しています。

従来のように「長く使われる言葉」だけでなく「瞬間的に流れる言葉」が可視化されてきました。

・ハイブリッド化された言語空間

若者語/社会語/趣味語が交じり合い、これまでの「分野別トレンド」ではなく「生活全体に横断する言語」が生まれています。

例えば、趣味文化から生まれた言葉が社会に飛び出すといった動きです。

・日常の「変化」への感度が言葉を生む

気候変動、物価上昇、働き方、情報環境など、「変化」を感じる人が増えたことで、それを言語化する流れが強まりました。

言葉=“違和感・変化”を可視化するツールになりつつあります。

まとめ 言葉から見える、これからの暮らし

流行語大賞候補30語は、ただの“流行り言葉”ではありません。

それぞれが、私たちの日常・社会・文化・情報環境のどこかを象徴しています。

来年、どんな言葉が参上するか──それは、私たちの感じ方・選び方・働き方・暮らし方次第です。

言葉を手がかりに、「今」を見つめ、「これから」を考えてみてはいかがでしょうか。